Hallelujah

Now, I've heard there was a secret chord

That David played, and it pleased the Lord

But you don't really care for music, do you?

It goes like this, the fourth, the fifth

The minor fall, the major lift

The baffled king composing Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof

You saw her bathing on the roof

Her beauty and the moonlight overthrew ya

She tied you to a kitchen chair

She broke your throne, and she cut your hair

And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

You say I took the name in vain

I don't even know the name

But if I did, well really, what's it to you?

There's a blaze of light in every word

It doesn't matter which you heard

The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

I did my best, it wasn't much

I couldn't feel, so I tried to touch

I've told the truth, I didn't come to fool you

And even though it all went wrong

I'll stand before the Lord of Song

With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

Hallelujah

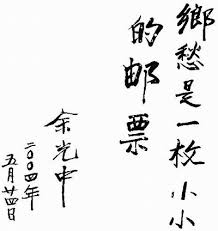

乡愁

小时候,

乡愁是一枚小小的邮票,

我在这头,

母亲在那头。

长大后,

乡愁是一张窄窄的船票,

我在这头,

新娘在那头。

后来啊,

乡愁是一方矮矮的坟墓,

我在外头,

母亲在里头。

而现在,

乡愁是一湾浅浅的海峡,

我在这头,

大陆在那头。

英文译文

When I was young,

my homesickness was a small stamp,

I was here,

my mother was there.

After growing up,

my homesickness was a narrow ticket,

I was here,

my bride was there.

Later,

my homesickness was a little tomb,

I was outside,

my mother was inside.

And now,

my homesickness is a shallow strait,

I am here,

the mainland is there.

余光中

a little wisdom

我想做小偷

课堂上,老师问孩子们:「长大后想做什么?」

一个普通的问题激起了孩子们的无限遐想,他们兴奋无比,争先恐后地说:科学家、医生、老师、老板等。

老师面带笑容,听着孩子们幼稚却饱含雄心的理想,爱怜地看着他们因激动而涨红了的小脸蛋。

这时,一只又黑又瘦的小手怯生生地举起,是一个平时很木讷的小男孩。

老师很惊奇,平时他很少举手发言,今天怎么会有兴趣参加这个话题的讨论?

于是点名让他说,小男孩嗫嚅道:

「我,我,我想做小偷。」

声音低得几乎听不到了。

教室里顿时哄堂大笑。

笑声使小男孩更加侷促不安,他惊恐地看着老师,老师有些讶然,但更多的是气恼,心想,就知道你没什么远大的抱负,什么不能做,偏要做小偷?

刚想气急败坏地让他坐下,突然,灵机一闪,何不听听他的理由呢?

于是,按捺住脾气问他理由,小男孩更加慌乱了,他结巴著说:

「我,我想偷一缕阳光送给冬天,让妈妈不受冻疮的痛苦。

我想偷一片光明给盲人,让他们感受世界的五彩缤纷…」

他越说越流利,越说越激动,全班静极了,教室里洋溢着他的激情,流淌着人性的美好,老师情不自禁地鼓起掌,孩子们跟着鼓掌,小手拍得通红通红的。

老师很庆幸自己多问了一个为什么,庆幸自己倾听了小男孩的心声,否则不仅错过了诗一般美的语言,更错过了诗一般美的情怀,更为可怕的是会伤害一颗善良而又纯真的心灵。

「我想要记着你的脸」

在一个访问的节目中,电台主持人Jockey ,询问 他的特别来宾(一位 百万富翁)

什么事让你这一生最快乐?

百万富翁说:

我一生中経过了四个阶段,最后终于了解到真正的快乐。

第一个阶段是累积财富和手段, 但我一点也没得到快乐。

第二个阶段是收购有价值的东西。但我也意识到,这些值钱的东西影响力是短暂的,它的光泽也持续不长。

第三个阶段,拥有大型企业。比如:买一整个足球队, 买ㄧ整个度假村,等等大型的计划。就算这样,我也没有得到我想像中的快乐。

第四个阶段,一位好友建议我买轮椅送给残障人士,我马上就去买了。但我朋友坚持要我陪他,并要我亲手将轮椅送给残障的儿童。

我就去做了⋯⋯。

我亲自亲手将轮椅给那些需要的孩子们。在他们的 脸上我看见一股奇怪快乐的光芒。我看见他们全坐在轮椅上,快乐的四处转动。很有趣⋯好像他们到了一个野餐的地方⋯

当我要离开时,有一个小孩子紧紧抱住我的双腿。我试着慢慢把腿移开,但这孩子却一直瞪着我的脸⋯

我弯下腰来问他‘你还需要什么吗?’

他的回答不仅让我很快乐,也完全改变了我的人生观。

那小孩说:

《我想要记得您的脸,这样等我到了天堂,还能认出您,并且再次谢谢您。》

这是我这辈子最快乐的时刻!

50 wisdom quotes

1、蜘蛛: 能坐享其成, 靠的就是那张关系网。

2、虾: 大红之日, 便是大悲之时。

3、天平: 谁多给一点, 就偏向谁。

4、瀑布: 因居高临下, 才口若悬河。

5、锯子: 伶牙俐齿, 专做离间行为。

6、气球: 只要被人一吹, 便飘飘然了。

7、钟表: 可以回到起点, 却已不是昨天。

8、核桃: 没有华丽的外表, 却有充实的大脑。

9、指南针: 思想稳定, 东西再好也不被诱惑。

10、花瓶: 外表再漂亮, 也掩不住内心的空虚。

11、 你永远都不会知道, 明天和意外, 哪个会先来!

12、 人生短短数十载, 最要紧是满足自己, 不是讨好他

人。

13、 铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭, 而是一辈子到哪儿都有饭吃。

14、 真坏人并不可怕, 可怕的是假好人。

15、 被恨的人, 是没有痛苦的; 去恨的人, 却是伤痕累累。

16、 人之所以活的累, 是因为放不下架子, 拿不开面子, 解不开情结。

17、 小时候, 幸福是很简单的事; 长大了, 简单是很幸福的事!

18、 婚姻不是1+1=2, 而是0.5+0.5=1。 即,两人各削去一半自己的个性和缺点, 然后凑合在一起才完整。

19、 夫妻俩过日子要像一双筷子: 一是谁也离不开谁; 二是什么酸甜苦辣都能一起尝。

20、 面对生活,要有最好的准备和最坏的打算。

21、 所谓门槛, 过去了就是门, 没过去就成了槛。

22、 这世上有三样东西是别人抢不走的: 一是吃进胃里的食物, 二是藏在心中的梦想, 三是读进大脑的书。

23、 人要有三平心态: 平和、平稳、平衡。 对自己要从容, 对朋友要宽容, 对很多事情要包容, 这样才能活的开心。

24、 人生的第一个青春是上帝给的; 第二个的青春是靠自己努力的。

25、 一个人的快乐, 不是因为他拥有的多, 而是因为他计较的少。

26、 昨天是一张废弃了的支票, 明天是一笔尚未到期的存款, 只有今天是你可以支配的现金。

27、 挥不去的是记忆, 留不住的是年华, 拎不起的是失落, 放不下的是情感, 输不起的是尊严。

28、 父母想念子女就像流水一样,一直在流; 而子女想念父母就像风吹树叶,风吹一下,就动一下,风不吹,就不动。

29、 世上有两件事不能等:一、孝顺。二、行善。

30、 生气是拿别人做错的事来惩罚自己。

31、 凡是小事都要大声说, 凡是大事都要小声说。

32、 势不可使尽, 福不可享尽, 便宜不可占尽, 聪明不可用尽。

33、 权力是暂时的, 财产是后人的, 健康是自己的。

34、 身安不如心安, 屋宽不如心宽。

35、 人生不能事事尽如人意,但求无愧我心。

36、 想挣钱的人不少, 能挣到钱的人不多。 有本事的人挣钱都难, 一般的人挣钱更难。

37、 钱像水一样, 没有会渴死, 多了会淹死。

38、 治学要耐得住寂寞, 做人须经得起风雨。

39、 用最少的悔恨面对过往,用最少的浪费面对现在,用最多的希望面对未来。

40、 爱情之酒, 两个人喝是甘露, 三个人喝是酸醋, 随便喝便会中毒。

41、 人活一世, 亲情、友情、爱情三者缺一,已为遗憾; 三者缺二,实在可怜; 三者全无,生不如死。

42、 超过别人一点点, 别人就会嫉妒你; 超过别人一大截, 别人就会羡慕你。

43、 全部可以交易的是市场,不能全部交易的是社会。

44、 十种健康生活方式: 少食肉,晒太阳, 雨中行,常唱歌, 饭后息,挺起胸, 静坐思,天伦乐, 步当车,行善事。

45、 是非天天有, 不听自然无。

46、 儿孙自有儿孙福, 莫为儿孙做远忧。

47、 在成长中成熟, 在成熟中衰老。 顺应自然,笑待人生。 不要早熟,也不要早衰。

48、 平安是幸, 知足是福, 清心是禄, 寡欲是寿。

49、 超越死亡三原则: 不要寻死、 不要怕死、 不要等死。

50、 超越生老病苦三原则: 活得自如、 病得快乐、 老得自然。

不孤单的标志

河流不饮用自己的水,树木不吃自己的水果,太阳不照耀自己,花卉不为自己散发芬芳。为他者而活,是自然的法则。

我们出生于世间的目的,都是为了互相帮助,无论遇到多么大的困难。当你幸福快乐时,生命是美好的,但当你能使别人幸福快乐时,生命是更加美好的。

请记住:树叶每一次改变的颜色都是美丽的,生命每一次改变的情境也都是有意义的,这二者都需要清晰的眼光才能洞察。

所以,不必发牢骚或抱怨,反而应该记住:痛苦是我们活着的标志,问题和困难是我们坚强的标志,

向神祈祷是我们不孤单的标志!如果我们能肯认这些真理,使我们的心灵心智得以安定而不踰矩,那么我们的生命一定会更加有意义,更加不同凡响,更加值得活下去!

祝福大家!

《楼下的邻居》

门铃响了,我打开门,一位七八十岁、身子佝偻的老太太站在我面前。

「我是你楼下的邻居,刚搬来不久。」未等我说话,老太太自我介绍道。「哦,您有事?」我疑惑地问。「其实,也没多大的事。」老太太望着我,绷著脸道:「我一人在下面住着,正准备睡觉,突然听到楼上隆隆声特别大,吓了一跳,就上来看看。」

我带着歉意的笑说:「对不起,白天有事耽误了,拖到晚上才洗衣服,洗衣机的噪音影响您休息了,以后我们一定注意。」「哦,行吧,没事就好。」老太太转身离去。

第二天晚上,我正在厨房收拾碗筷,门铃又响了,来的还是那位老太太。她一脸忧虑:「别看我年龄大了,可耳朵还好使。刚才我听见楼顶一直咚咚响个不停,好像还有摔盘子摔碗的声音。我胆子小,夜里一有响动心就悬著睡不着,只好又上来看看。」

「实在不好意思。」我赶紧道歉,「我家熊孩子在屋里乱跑,碰掉了桌上的两个碟子,让您受惊了。」「没事就好,小孩子皮一点也正常。」老太太说著,转身离去。

本以为事不过三,可第三天晚上,老太太又来了。和之前一样,她站在门口,不等我说话就开始唠叨:「你家有客人?我刚才听见楼上音乐声很大,还有人在唱歌。」

「是这样的。」我解释道:「过几天我要参加全县青年歌手比赛,有几个音节把握不准,教练让回家多练唱一会儿,想不到又惊扰您了,实在抱歉。」「哦,这是正事,应该好好练习。现在练得咋样?」这次老太太没走,笑眯眯地问我。

「感觉比白天好多了。」「那就好。不行你再多练一会,反正我孤老太太一时也睡不着。」

「好几次吵到您,真不好意思。要不这样,您留个电话,以后晚上我要洗衣服,收拾家挪动家具什么的,提前给您打个电话通通气,免得您老悬着心,又往楼上跑。」「好呀,平时也没人给我打电话,正闷得慌。」

从此,我和家人夜里尽量不搞大动静,什么东西都轻拿轻放,还不时给老太太去个电话:「我家孩子晚上要练一会儿钢琴,不会影响您吧。」「我今晚要用洗衣机了,请您多担待。」「我订的新书柜送到了,需要安装,可能动静大些。」……

起初,我只在电话里和老太太简单交流几句。后来时间长了,会多说一些,问候几句或拉拉家常。一次,老太太主动打电话过来,问我咋好多天不洗衣服。再后来,不管有事没事,我们每晚都像老朋友一样通个电话,天南海北聊一会儿。

那天我加班,回来已经很晚,照例给老太太打电话,却无人接听。

这是独居老人,我很警觉,立即下楼敲门,还想着如果敲不开是不是就得报警。另一户邻居闻声开门,说老太太上午在楼门口晒太阳时突发急病,被闻讯赶来的儿子送进医院。

第二天晚上,我犹豫再三,还是拨通了老太太的电话。电话被人接起,传来一个男子沙哑的声音:「是梅姨吗?我妈走了。她临走时说,让我晚上等您的电话,代她说声谢谢,感谢您在电话里陪她度过一个个孤独的夜晚。」

那一刻,我泪流满面。

作者/左世海

耶稣圣诞

耶稣圣诞

天主预定的时期到了,天主第二位圣子耶稣基督,降生于童贞圣母的净胎,救赎普世人类。那是罗马凯撒奥古斯都执政的时期,他颁布了一道召令,命令全国人民各返原籍办理户口登记。

达味一族原籍白冷,若瑟因此带了玛利亚由纳匝肋到白冷去登记。白冷距耶路撒冷约六里。米该亚先知曾预言以色列的领袖基督将在白冷诞生。

若瑟和玛利亚到了白冷,那里旅舍客满,没有人肯收留他们,于是只好在一个岩洞过夜。

就在这天,玛利亚的产期到了,圣子诞生。据圣伯姬达神视所见救主的诞生:一切都准备好了以后,圣母跪到地下,举目合十,仰天祈祷,浸沉在神魂超拔之中,在她的祈祷中,圣子降生了,圣子身上发出神奇的豪光,日月应逊莫明。圣母用繈褓将他裹起来,圣母以极高的尊敬、最大的虔诚朝拜圣婴,接着婴儿哭起来,颤抖著,圣母把他抱起来,靠近心脏,挨着衪的脸,流露出难以言传的喜乐和极温柔的母爱。这时若瑟起来,跪倒在地,流着喜悦的泪朝拜婴儿。圣母和他一起把婴儿放在马槽里,双双朝拜。(根据古老的传说,现在白冷圣诞大堂下面的岩洞,就是当年基督诞生的地方。)

圣子耶稣在谦逊、贫穷、暗晦的状态中降生。可是天主将这天大的喜讯立刻传报给人类知道,接受人类的敬礼。祂所传报的不是权贵显要,也不是自命不凡的人,而是身份卑贱的牧人。那时,有几个牧人在田野露宿守夜,看守羊群。上主的一位天使在他们身边显现,上主的光明照耀他们,他们非常惊骇。天使对他们说:「不要害怕,我现在报告你们一个万民欢腾的大喜讯:救主今日为你们在达味城诞生了。衪是主、默西亚。这是给你们的标记:你们要看见一个婴儿,裹着襁褓,躺在马槽里。」有一大队天神,同那位天使一起赞颂天主道:「天主在天受光荣,主爱的人在世享平安。」

牧人们彼此说:「我们到白冷去,看看上主传报给我们的事。」他们去了,找到了玛利亚、若瑟和那躺在马槽中的婴儿。他们看见以后,就把天使对他们所说的事传扬开了,凡听见的人都惊讶牧人向他们所说的事。玛利亚把这些事默存在自己心中,反复思想。

天使向牧人传报的喜讯,也是向我们普世众人传报的,我们今天应当朝拜新生的救主。我们应当存想天主在「圣子降生为人」的奥蹟中表现了祂无限仁慈,从而喜乐,并生发感恩之心。

救主诞生的诺言,使被逐出地堂度颠沛流离生活的亚当感到安慰;使亚巴郎感到喜乐;使雅各伯英勇无畏;使梅瑟克服一切困难,争取了犹太民族的解放。古圣先知引颈翘望的日子终于到了。过去是一个诺言,现在是一件事实。诚如圣金口若望所说:「朋友的书信,给予我们很大的喜乐。朋友远道来访,握手言欢,给予我们更大的喜乐。含苞待放的鲜花是可爱的,甜美的累累果实更是可爱。古圣接到了天主的书信,我们荣获天主圣驾亲临。他们得了一纸诺言,我们获得了这诺言的实现。为什么天主屈尊纡贵,降生为人,受尽千苦万难,最后被钉死在十字架上,流尽最后一滴血。总括一句话,就是为了『爱我们』。我们以爱还爱,知恩图报,这是天经地义的事。」

基督在世三十三年的生活,就是一部活的福音。衪的诞生,提供我们最宝贵的教训。创造天地万物的天主,降生到世上的时候,却选了一位贫穷的母亲,一座小城,一个马槽;光荣的天主,用繈褓包裹着,躺在马槽里。人们怎样能找到救主呢?「这是给你们的标记。」天使说:「你们要看见一个婴儿,裹着襁褓,躺在马槽里。」这几句话,含有多大的教育意义,降生的天主,教训我们的第一件事就是谦逊。为了补赎我们骄傲的罪,天主圣子舍弃祂的全部光荣,在各方面都和我们一样,只有一点不同:他不受罪恶的玷污。圣金口若望道:「圣子降生时绝对不以祂的光荣来震撼世界,绝对不像西奈山颁布十诫那样的威严,衪只是静悄悄的来了。」

耶稣诞生的日期,福音没有记载。希腊教会在一月六日(即三王来朝瞻礼)庆祝圣诞。罗马公教会自三五四年起,特定每年十二月廿五日为耶稣圣诞节,全世界各地均随从罗马教会所定的日期,庆祝耶稣圣诞瞻礼。

古代罗马,每年十二月廿五日举行「常胜太阳神节」。圣教会选定十二月廿五日为耶稣圣诞节,可能是为了帮助众人脱离「太阳神的迷信」,于是便规定此日为庆祝基督诞生的日期。

关于圣诞节举行三台弥撒的来历,是这样的:六世纪起,每年圣诞夜鸡鸣时分,教宗就在罗马圣母大殿举行第一台弥撒;在圣女亚纳大西亚堂举行第二台弥撒;天明时分,众教友列队到圣伯多禄大殿,教宗在这里举行第三台弥撒。十二世纪起,第三台弥撒改在圣母大殿举行,因为圣伯多禄大殿距离教宗的御宫拉特朗大殿太远,往返需时甚久。这样,形成了司铎圣诞节举行三台弥撒的习惯。现在的弥撒经上,耶稣圣诞第一台子时弥撒,就有「集会祈祷于圣母大殿」的字样;第二台黎明弥撒,就有「集会祈祷于圣女亚纳大西亚堂」的字样;第三台天明弥撒,就有「集会祈祷于圣母大殿」的字样,就是这个出典。圣诞节三台弥撒也含有奥秘的意义:第一台弥撒纪念吾主自无始之始生自圣父,本台弥撒的进台咏摘自圣咏第二章:上主曾对我说:「你是我的儿子,我今日生了你……」。第二台弥撒标志着耶稣是世界的真光,旭日东升,驱除黑暗的夜:「今日一道曙光要射在我们身上,因为主为人诞生了……」(本台弥撒进台咏)。第三台弥撒纪念圣婴耶稣是真天主,也是真人,是我们万民的君王:「有一个婴孩为我们诞生了,有一个儿子赐给了我们,王权负在他的肩上……」(本台弥撒进台咏)。「全球四极都看见了我们天主的救恩,全球都要想上主欢跃……请万民来朝拜主……」(本台弥撒默思歌咏)。